診療科目・診療方針

診療科目:内科、消化器内科、脳神経内科

内科

発熱、咳、痰絡み、喉の痛み、頭痛、生活習慣病(高血圧症、脂質異常症、糖尿病)、メタボリックシンドローム、慢性腎臓病、痛風・高尿酸血症、内分泌疾患、脳梗塞、めまい、胸の痛み、動悸・不整脈、息切れ、足のむくみ、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、在宅酸素療法(HOT)、花粉症・舌下免疫療法、物忘れ・認知症、睡眠時無呼吸症候群:簡易検査、睡眠時ポリソムノグラフィー検査、C-PAP治療・・・

など、この他にも様々な症状を対応し、小児から高齢者まで診察いたします。

どこにかかったら良いか分からない場合でもご相談ください。

当院で対応できるものは対応いたします。

主に薬による治療や生活習慣指導を行いながら、当院で対応困難な場合や専門性が高い分野の場合は適切な機関へご紹介します。

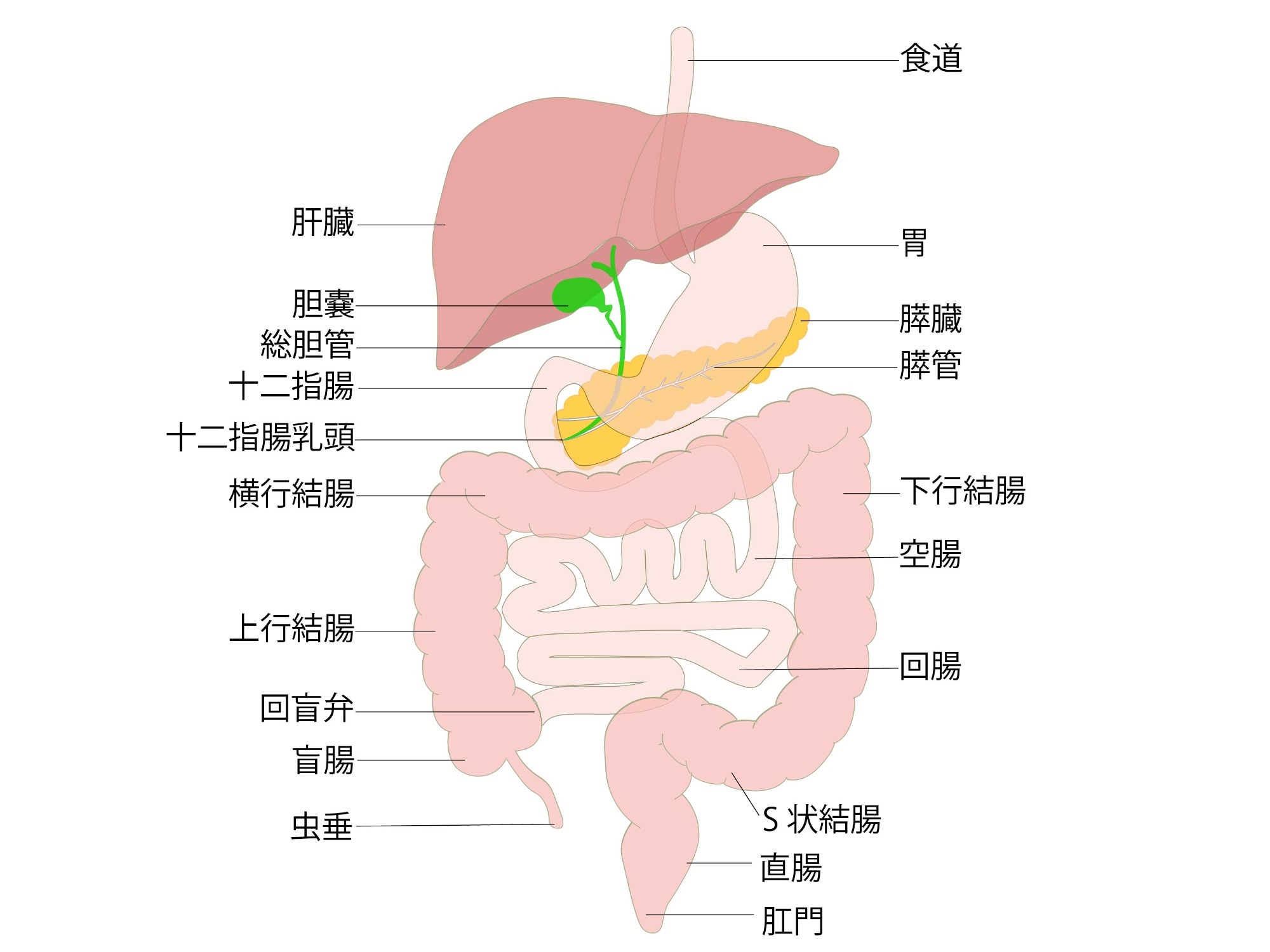

消化器内科

体の中でも食物の通り道である口から肛門までの食道、胃、小腸、大腸の他、肝臓、胆嚢、膵臓の病気を担当します。

例えばお腹の痛みや食べたものを戻してしまう、胸やけ、食欲がない、下痢、便秘、便の色がおかしい(赤、黒、白)便が出にくい、お腹が張るなど様々な症状が起こります。

取り扱う臓器の範囲も多く、症状も多彩ですが、しっかりと話を聞いて腹部を診察し、場合によっては超音波検査、他院依頼にはなりますが内視鏡検査、CTやMRIなどの様々な検査を行って判断していきます。また、当院で対応困難な場合は検査機関や高次医療機関をご紹介します。

診療方針

地域の健康促進と予防に努め、必要に応じて高度な医療機関へのご紹介を行います。

具体的な取り組みの一例として、以下の点に留意しています

- 病院を受診したいがどこに相談したら良いか分からない、どうしたら良いか分からない時などの最初の窓口として皆様のお役に立てるようにします。

- 地域のホームドクターとしてわかりやすい説明を行います。

- 生活習慣病に関しては、適切な栄養指導を行うため塩分摂取量も確認、各市町村役所と連携し、内服治療だけでなく、生活習慣の改善、予防医療にも注力しています。

- 腹部超音波検査を通じて、慢性肝炎や肝硬変症への進展を注意深く観察しています。

- 必要になる経緯に応じて要介護認定を行います。かかりつけ医療機関がない場合もご相談をお受けします。

- 認知症が疑われる場合スクリーニング検査を行い、必要に応じ一度専門病院へご紹介します。状況によって逆紹介頂くことも可能です。

- 高齢や怪我などで徒歩での通院が難しい場合、認知症や寝たきりの場合など、平日診療日の13時~14時半頃までの時間帯での訪問診療や往診を行います。

- 雇用時検診、法定検診など各種健康診断を実施し、病気の早期発見に努めています。

- また、検診結果もご相談頂くことで早期より介入を行って参ります。当院で対応困難な場合でも適切な医療機関にご紹介させて頂きます。

- 予防接種を行うことでウイルス感染の予防に務めて参ります。

注意点

以下の項目に該当する方は医の倫理・医療安全上、止むを得ず当院での診療を継続出来なくなりますのでご理解ください。

また、状況次第では警察への通報もさせていただきます。

・病状およびその経過、これまでの病気について、医師・スタッフの質問に虚偽の回答を行った場合

・受付に必要なものの提出を拒む場合

・他の患者さんの診療を妨害、またはそれに類する行為を行った場合

・無診療処方(診察なしで薬剤の処方を受けること)を強要する場合(医師法第20条)

・診断書などに虚偽の記載を強要する場合

・当院およびスタッフに対しての暴言・暴行、不退去など法に抵触する行為・発言を行った場合